のむけはえぐすり 第95弾 原善三郎の話 その74 ジャーディン・マセソン商会 William Wallace ― 2008年07月14日 05時18分07秒

のむけはえぐすり 第95弾

原善三郎の話 その74 ジャーディン・マセソン商会 William Wallace

ジャーディン・マセソン商会は、スコットランド南部の伯爵家出身のWilliam Jardineさんが、スコットランドの北端の出身のJames Mathesonさんを、東インド会社つながりで、パートナーに誘ってできた会社である。

話は変わるが、”Brave heart”という本や映画がある。13世紀の終わり頃、スコットランドがイングランド国王Edward1世によって占領され、圧政に苦しんでいた頃、独立のために立ち上がったWilliam Wallaceの話である。

Wallaceはグラスゴーの近くの小さな村の地主の息子で、ふとしたことでラナーク州の長官を殺してしまう。お尋ね者となったWallaceの元に、イングランドに反感を持つ人々が集まった。1297年、スコットランドの北部に向かう交通の要所スターリングで、Wallaceはイングランド軍に勝利した。だがその1年後、巻き返しを図ったEdward1世によって、Wallaceはリンリスゴーの近くのファルカークで敗れてしまう。その後、Wallaceは側近の裏切りによって捕らえられ、ロンドンで、本では水攻めだが、真相は八つ裂きの刑にされた。その1年後、Wallaceの意志を継いだ“貴族”出身のRobert BruceがRobert1世となって即位し、スコットランドの独立を果たした。

Edinburgh城の左右の門には、スコットランドの英雄、WallaceとBruceの銅像がある。写真は、右側のWallaceの銅像である。本で読んでいる時には、このような騎士の格好をしたスコットランドの叛乱の指導者たちを思い浮かべていた。ところが、Aberdeenの公園で見たWallaceの銅像は、ボロボロのキルトをまとい、野蛮な姿をしていた。

映画の”Brave heart”でも、Wallaceやスコットランドの“貴族たち”の服装や砦の中は、全てがイングランドよりも数段みすぼらしかった。

映画の中で、Edward1世が、叛乱に立ち上がったスコットランドの指導者たちに、裏切りを画策する場面がある。まとまりがなく、互いに怒鳴りあう首領たちの集まりの中に、「伯爵の位を与える」だとか、「どこどこの領主にする」といった話が使者によって持ち込まれる。動揺したスコットランドの”貴族”たちは、守られることのない約束と知りながら、生き残るためにWallaceを裏切る。

この話を、Jardine一族(Clan)の歴史と重ねてみる。

Jardine一族はフランスが発祥で、1066年にノルマン人と一緒にイギリスに来て、Kendall辺りに住み着いた。13世紀にはラナークに移住し、14世紀には一族の故地となるダンフリースに定着したとされている。

ラナーク!! Wallaceがラナークの長官を殺害した時には、Jardine一族はラナークにいた。スターリングの戦いやファルカークの戦いでは、Jardine一族はイングランドの一翼としてWallaceと戦ったとされる。だが、1311年のBruceが指揮したBannockburnの戦いでは、一転してスコットランド側について勝利した。

イングランドと国境を接したスコットランド南部は、一族が生き残るのに難しい地域だった。正義感や愛国心だけでは、一族が滅びてしまう。一族の安全と将来の担保は、イングランドの地位と名誉だった。

時代が降って、野心家のW. Jardineさんがイングランドの地位と名誉を望んだ時、スコットランドにもイングランドにも、そのチャンスはなかった。唯一のチャンスは、東インド会社だった。それには、アヘンを避けては通れない。ならば、歴史の中で一族が生き延びてきた非情さで、それに邁進したということだろう。

W. Jardineさんは帰国後、United Kingdomの土地を買い、国会議員になることにこだわった。それは、Jardine一族が、何世紀にも渡って歴史に翻弄されながら求めていたものだったからだと思う。

よっちゃんのグルメ日誌;なんとムール貝の佃煮(風?) ― 2008年07月18日 23時01分45秒

日米和親条約を締結したタウンゼンド・ハリスさんの特集は7月27日まで、開港資料館で開催 ― 2008年07月19日 07時58分08秒

のむけはえぐすり 第97弾 原善三郎の話 その75 ジャーディン・マセソン商会 日米修好通商条約 ― 2008年07月21日 05時50分21秒

のむけはえぐすり 第97弾

原善三郎の話 その75 ジャーディン・マセソン商会 日米修好通商条約

アヘンを主力商品とするジャーディン・マセソン商会が、どうして日本にアヘンを持ち込まなかったのだろうか。ひとつは、条約で禁止されていたからだという人がいる。

1853年(嘉永6年)、ペルリさんが4隻の黒船を率いてアメリカから浦賀に来て、鎖国の日本に開国を迫った。幕府が一年の猶予が欲しいというので、ペルリさんは一旦アメリカに帰り、翌年、今度は7隻の艦隊を組み、戦争も辞さない勢いで日本に戻って来た。

幕府は横浜の今の開港資料館のある場所に応接所を設け、約1ヶ月間協議を行い、1854年3月、12ヶ条の日米和親条約(神奈川条約)に調印した。この条約では、アメリカ合衆国の船が薪、水、食料、石炭を求めて来た時には下田と函館で調達できるとか、合衆国民が漂流してきた時には保護することなどが、取り決められた。

より細部に渡る交渉は、場所を下田の了仙寺に移して行われ、1855年2月、下田条約が批准された。この条約には通商に関する具体的な条項はなく、アヘンに関する取り決めもなかった。ただ、第7条に、合衆国の船が必要な品を調達するのに金銀の貨幣や品物で支払うが、もし日本人が好まないものだったら返してもかまわないと、わざわざ定められている。アヘンならば返すことを念頭に、決められたのかもしれない。

問題は、次の日米修好通商条約の方だ。

和親条約によって、1856年、初代のアメリカ総領事としてタウンゼンド・ハリスさんが、下田に派遣されて来た。その時までに、幕府は日米和親条約に続き、蘭、露、英、仏と和親条約を締結していた。ハリスさんにとって、どの国よりも先んじて、日本との修交通商条約を結ぶことが急務となった。

その頃、1856年10月、イギリスが自国の船だと主張する中国船アロー号が、清の官憲に臨検される事件が起きた。アヘン戦争に勝利して南京条約を取り決めたにもかかわらず、期待通りの利益が上がらないことに、イギリスは不満だった。この事件は再び戦端を開く格好の口実になった。戦いに敗れた清は英仏を初めとした諸外国と天津条約を結び、同時にアヘンを公認した。アヘンを公然化するイギリス商人の野心は、その頃も現役で、露骨だった。

ハリスさんは第二次アヘン戦争と呼ばれるこの事件を引き合いに、イギリス艦隊が次に来るのは日本だと幕府を脅した。そうなる前に、単身で来ている自分と条約を結ぶべきだとするハリスさんの提言は効果があった。1858年7月、幕府はまず日米修好通商条約を批准し、次いで他の4カ国とも同じ内容の修交通商条約を結んだ。安政の五カ国条約である。

この条約には外国の領事裁判権や最恵国待遇などの特権が認められ、付属する「税則」では関税自主権が放棄されていて、日本はこの不平等条約にその後、長く苦しむことになった。

写真は、飯倉の外務省外交史料館別館に展示されていた日米修交通商条約の批准書である。花押とともに井上信濃守清直と岩瀬肥後守忠震の署名が見える。その第4条には、「阿片の輸入厳禁たり、若(もし)亜墨利加商船三斤以上を持渡らハ、其過量の品ハ日本役人これを取り上べし」という一文がある。この条約で、唯一の救いは、アヘンの持ち込みを禁止したこの条項があったことかも知れない。

この条約があるからと言って、密輸でアヘンが持ち込まれないという保証はない。だが少なくとも、この条約によってジャーディン・マセソン商会のような会社がアヘンを公然と持ち込むことはできなくなっていたことは、確かなようだ。

参考文献 1)中西道子:タウンゼンド・ハリス 教育と外交にかけた生涯、有隣新書、1993

外交史料館 ― 2008年07月24日 05時10分40秒

のむけはえぐすり 第97弾 原善三郎の話 その75 ジャーディン・マセソン商会 日清講和条約 ― 2008年07月26日 04時48分00秒

のむけはえぐすり 第97弾

原善三郎の話 その75 ジャーディン・マセソン商会 日清講和条約

日本にはどうしてアヘンが蔓延しなかったのか。その当時の日本の文献から、推測してみる。

アヘン戦争の一報は、長崎の出島で外国人からの聞き取ったことを定期的に報告していた「風説書」によって、幕府にもたらされた。幕閣はアヘン戦争を「前者の鑑」として、教訓を学び取ろうとした。早速、勝海舟さんや水戸藩主の徳川斉昭さんなどは、幕府に「祖法を変えて改革すべし」と上書している。

砲術に詳しい高島秋帆さんなどは、日本の砲術の遅れを指摘し、「砲術を改良し軍備を強化すべし」と献策するが、いつの時代も守旧派というのがいて、「火砲の利鈍は関係ない、作戦を上手くすれば大丈夫」などと、ことここに至ってもトンチンカンなことを言うヤツもいた。

強いと信じていた清国が、アヘン戦争でイギリスにあっさり負けた。日本人は誰もが驚き、その詳細を知りたがった。当時、そういう本が江戸の町に溢れた。

確かに、日本には寺子屋があり、字を読むヤツが結構いて、町中を瓦版屋が駆け回っていた。長屋の熊さん、八ッツアンに教える隠居がいて、立派な講釈をたれるオカッパ頭で「したり顔」の自称軍学者もいて、それをまた面白おかしく喧伝する「何とか演義」といった小説を書く作家もいた。蜂の巣をつついたような騒ぎになったことは想像に難くない。

「鴉片始末」、「清英戦記」のようにアヘン戦争を忠実に伝えようとした本もあれば、「海外余話」のように、エリオットさんが林則徐さんに捕られ、道光帝に釈放されるというような荒唐無稽な話を、庶民の願望をまじえて書いた本もある。この本の作者の酔夢痴人さんなどは、名前からして嘘っぽい。

中では、「海外新話」はベストセラーになった。あまりにも売れすぎて、「風紀を乱す」と幕府の逆鱗に触れ、禁書に指定された。作者の嶺田楓江さんは2年間も投獄された上、江戸に住むことも禁じられた。挿し絵を描いた絵師などは、獄死する有様だった。

こういう本は、中国の「海国図志」という本をネタにして書かれた。「海国図志」のもとネタは、「四洲記」である。「四洲記」は、アヘン戦争の当事者、林則徐さんが、広東で諸外国の地理や歴史について書いた本である。1841年に林則徐さんが追放された時に、親友の魏源さんに残していった。魏源さんはそれを元に、「海国図志」を著した。「海国図志」には、アヘン戦争を総括した教訓が述べられた巻があり、1851年頃から商人たちによって日本に持ち込まれ、その翻訳本、註釈本、評論本が数多く出回った。

アヘン戦争の詳細とともに、その原因となったアヘンについてもおどろおどろしく伝えられた。人々は怖いもの見たさに、イラストの入った本を読み漁り、アヘンに関する本は一大ブームとなった。そんな折り、1868年(明治元年)、長崎で遊郭の15才の遊女がアヘン中毒で死んだという事件が報道された。

「それ見たことか、あんなものに手を出したら、体はボロボロにされ、国までとられてしまう」と、アヘンを買う金もない貧乏な日本人の誰もが思った。

そんなわけで、日本人にはアヘンが蔓延するなど、ありえない話だった。

その後、日本と清国の関係は随分、変わった。

明治4年には、日本と清国は欧米から押しつけられた不平等条約の内容をお互いに確認しあう日清修好条規を結んだ。不平等な扱いを受けた同士で、対等な関係というわけだ。 明治28年には、日本が日清戦争に勝利し、日清講和条約を調印した。

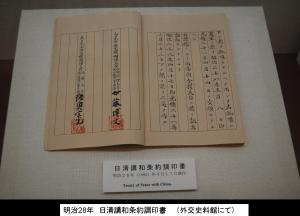

写真は、外交史料館にて撮影した、その時の調印書である。

参考文献 1)王暁秋(小島晋治訳):アヘン戦争から辛亥革命 日本人の中国観と中国人の日本観、東方書店、1991 2)譚璐美:阿片の中国史、前出

よっちゃんのグルメ日誌;チャプチェ ― 2008年07月27日 05時34分56秒

F-cup 次回は9月14日(日)立野クラシック ― 2008年07月29日 04時50分00秒

横浜ブログ;横浜金沢区のベーカリー「ブレドール」 ― 2008年07月29日 22時19分30秒

横浜ブログのトラックバック見て下さい

URL http://blog.livedoor.jp/kuemukai/archives/51073596.html

前回は持ち帰りでパンを買って帰りましたが今回はモーニングです。 ...

最近のコメント